文/Money錢

▲(圖/翻攝自Money錢)

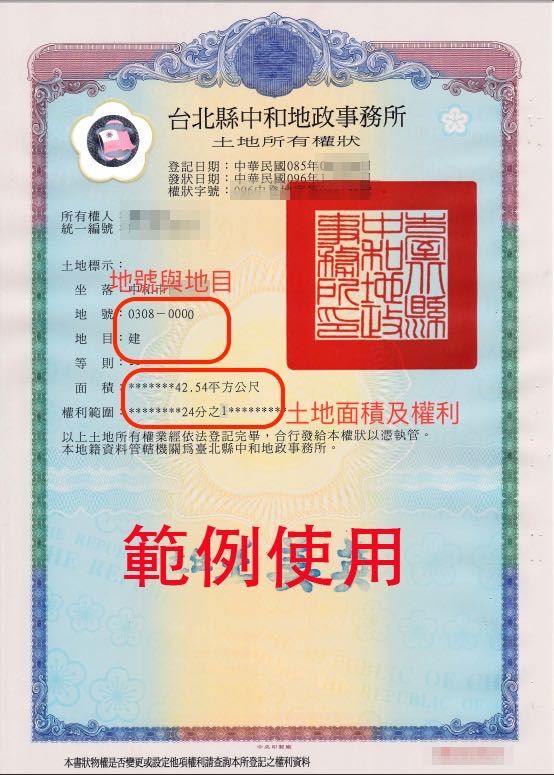

目前的房屋(土地)權狀登載項目繁多, 若初次接觸不動產買賣或投資, 對權狀的判讀一定是諸多疑問,

究竟房屋權狀標示有多不友善呢?

1.權狀的面積標示不是我們慣用的 「坪」而是「平方公尺」。

2.面積標示中「總面積」是指「室內面積」,並不包含陽台、 花台、露台等「附屬建物」及公設的「共用部分」面積,這是另外標示的。

3.「共用部分」即「公共設施」, 但是一般會分為「大公」及「小公」,有的時候車位又以「共用部分」顯示。

這也間接造成許多房仲業者或售屋者與購屋者之間的認知糾紛…

台灣住宅公設比設計獨步全球,看看公設比近代史:

年代內容常見屋型大約公設比

1987年以前公設(小公)多合併在主建物,建物平面圖並無標示公設,老公寓常被誤認為零公設,但其實是佔比不高,只是為目前室內使用坪數最高的產品。公寓(5樓無電梯)約5%

1990-1994年公設雖和主建物合併登記,但大多會標示「公設」來區分室內外華夏/大樓7樓以下5-12%、8樓以上12-20%

1994年10月後凡是共用部分就必須另外採用「公設登記」,不可與主建物混同登記。大樓12樓以上20-28%

2005年以後建築法規大幅修正、新增多項消防安全措施,及因應市場導向,拉高公設比社區大樓30%以上

2018年起申請建造執照,或都市更新事業計畫申請送件者,屋簷、雨遮不登記也不計價大樓可能造成公設比增加

例如1987年以前房屋,公設(小公)多合併在主建物,建物平面圖並無標示公設,老公寓常被誤認為零公設,但其實是佔比不高,只是為目前室內使用坪數最高的產品。

而至1994年10月以後凡是共用部分就必須另外採用「公設登記」,不可與主建物混同登記。

此外2005年建築法規修正後,8樓以上須設置雙逃生梯、11樓以上須有排煙室等等,使公設比愈來愈高,加上市場導向,如今公設比30%起已是普遍標準,但得留意沒有頂蓋的設施不計入公設面積,因此社區中庭花園、露天泳池、空中花園等皆不列入計算。

至於2018年起,申請建造執照,或都市更新事業計畫申請送件者,屋簷、雨遮不登記也不計價,這也將影響舊建築買賣時若有登記之屋簷、雨遮可能不再列入計價範圍。

大致瞭解面積算法以及公設後,我們就可以來進行下一步權狀判讀:

權狀判讀請注意以下要訣: (可以的話,請拿出你的「房屋權狀」或謄本來對照喔~)

基本概念: 平方公尺 X 0.3025= 坪。

<要訣一>室內面積即總面積

<要訣二>附屬建物通常為花台,露台, 陽台等…(若非實際可使用的範圍,則面積不宜比例過高)。

<要訣三>權利範圍 : 若僅一人所有即為「全部1***分之***1」。

<要訣四>坐落地號=土地權狀地號。(請對應土地權狀)

<要訣五>共用部分=公設, 通常公設比不宜過高。但所謂合理的公設比並沒有一定的標準,一般建議如下:

房子種類公設比建議

5樓公寓5%~12%

7樓電梯華廈12%~18%

12到20樓的住宅大廈20%~25%

大廈或社區

30%~40%

持有公共設施坪數÷總坪數(權狀坪數)×100%=公設比

不過低公設並不代表C/P值高,低公設比的建案常見特點為樓梯、電梯、大廳空間明顯較小,且建商容易拉高單價,換算總價不見得比高公設比的建案便宜很多,將來屋主轉手時,獲得的增值空間反而有限。

購買此類建案還須注意社區管理機能是否公設比變化受影響,別輕易被業者的「數字遊戲」所迷惑。

<要訣六>(總面積+附屬面積+(共用面積X權利範圍) )X0.3025=權狀坪數, 車位另計。

公設內含車位,該如何判斷及計算呢?

(請切記,車位一定要分開報價,車位不以坪計價而是單獨價格報價)

◎公設若包含車位,請記得分開計算,不宜計入公設比或房屋權狀內。

◎若權狀沒有明確指出「車位面積」,一般是自公設面積中,找出約10~13坪左右的大小,最有可能是(1個)車位面積。

◎車位的購買皆以單價計,不以面積計。

我們來舉個例子:以下為某華廈權狀(依下圖權狀數字計算)

權狀坪數:(71.88+8.99+( 459.46 X 42/1000))X0.3025= 30.30坪

車位坪數:(328.33 X 1/10)X 0.3025= 9.93坪

此建物正確價格=30.30坪X坪價 + 車位價

可能被膨風的廣告價格= 總坪數40.23坪X坪價 含一車位

若依以上範例, 若該地區坪價30萬, 一個車位100萬

則正確總價=1,009萬元

但被膨風的總價=1,206萬元

被虛報了近200萬, 不可不慎!

▲(圖/翻攝自Money錢)

▲(圖/翻攝自Money錢)

我們也提供了全台獨一的「坪數及公設計算機」 , 快拿出權狀來試算看看吧!

坪數公設計算>>>點我查詢

省時又免費,Smart Loan聰明貸款-讓您銀行貸款媒合輕鬆點、各家產品簡單找。

官網:https://www.smartloan.com.tw

※本文由Money錢授權刊載,未經同意禁止轉載。

原文在此:https://www.moneynet.com.tw/article/11415?utm_source=setntoday

您也可能喜歡這些文章

救市政策奏效 新消費乘數效果可期

https://www.moneynet.com.tw/article/11432

多方趨勢不變 靜待籌碼回穩

https://www.moneynet.com.tw/article/11383